Liebe Freunde der Grossen Tulln,

das Altjahresfischen ist gefühlt erst ein paar Wochen vorbei, und schon steht die neue Saison vor der Türe.

Das Revier öffnet auch heuer wieder am 16. März.

Die gute Nachricht: Auch heuer kann ich für bestehende Lizenznehmer die Jahreskarte ausnahmsweise um den halben Preis anbieten.

Die Jahresgebühr für bestehende Lizenznehmer und Jugendlizenznehmer beträgt 300.-, der Normalpreis 600.- Euro. (Kontonummer: (IBAN) AT44 3266 7000 0074 0043)

Am Donnerstag den 13. März werden 150 Kilo Regenbogenforellen (put&take) ausgesetzt. Wer dabei sein will, wir treffen uns um 15 Uhr beim Wehr hinter dem Sportplatz in Neulengbach.

Die Reduktion der Lizenzgebühr wird deshalb ausnahmsweise verlängert, weil die Bachforelle in der Saison 2025 ganzjährig geschont bleibt. Dieser Schritt ist sorgsam geprüft und auf Rat namhafter Experten und auf Basis von Studien gesetzt worden.

Aus Gründen der Transparenz möchte ich die drei wichtigsten Argumente kurz skizzieren:

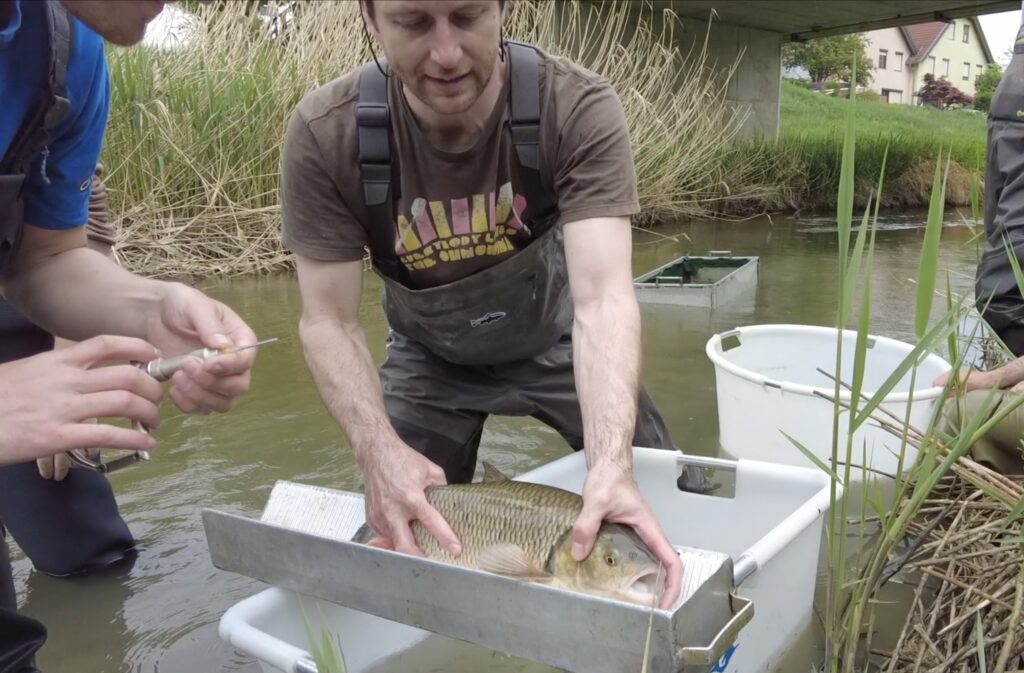

Nach der Güllepest im Jahr 2023 gab es im Juni 2024 eine Fischbestandserhebung durch das Büro „Profisch“ (Dr. Michael Schabuss) Zwei Stellen im Oberlauf des Laabenbaches und drei Stellen im Anzbach wurden elektrisch abgefischt (Foto unten). An allen fünf Stellen hat sich gezeigt, dass nur sehr wenige laichfähige Exemplare in den Oberläufen vorhanden sind.

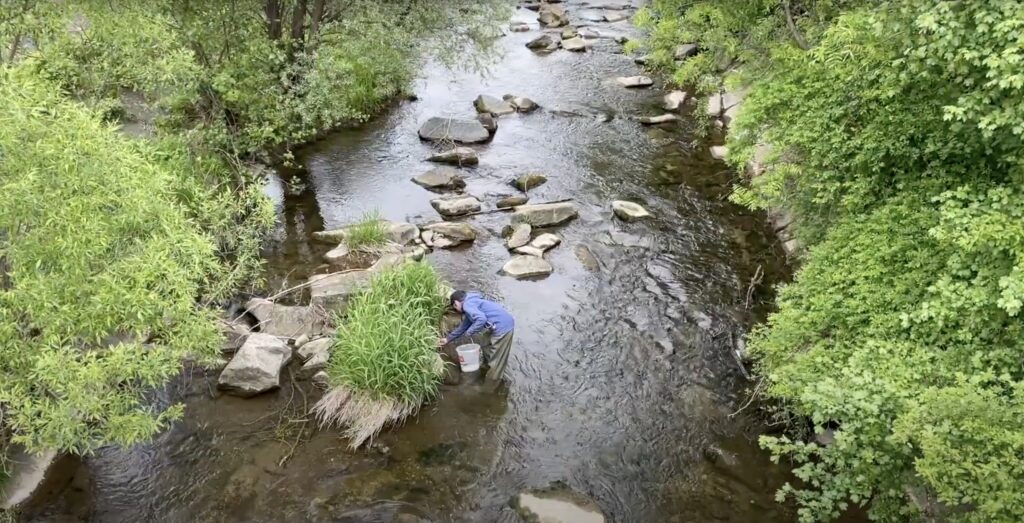

Das Hochwasser im September 2024 kostete weitere wertvolle Fischleben. Während der Flut suchten tausende Fische Schutz in ruhigeren Überflutungszonen, als das Wasser zurückging verendeten tausende Forellen in Gärten, auf Äckern und in Pfützen. Wir haben so gut wie möglich versucht (Auch mit Hilfe von Anrainern und E-Befischungen – Foto unten) zu retten was zu retten ist – es war aber ein Tropfen auf den heissen Stein.

Die gute Nachricht: Wir haben eine Genetik-Untersuchung der Bachforellen durch die Karl Franzens Universität in Graz beauftragt. Beim Ergebnis kann man von einer kleinen Sensation sprechen. Es gibt noch genetische „Urstämme“ der Bachforelle im Revier. Von 30 getesteten Bachforellen waren rund die Hälfte noch mit starken Hinweisen auf Genmaterial aus der Donau gekennzeichnet. 3 Exemplare wiesen eindeutig reine donaustämmige Gene auf. Das heißt, rund 10% der Forellen in unserem Revier sind nicht vermischt und die Hälfte tragen die wichtigen Geninformationen, die ihnen ein Leben unter unseren Bedingungen ermöglichen. Ein Ergebnis, das starke Beweise für den Mythos der „Wienerwaldforelle “ die sich seit Jahrtausenden an die Bedingungen in unserer Region angepasst hat, liefert!

Laut Dr. Steven Weiss, der Dutzende Untersuchungen dieser Art in Österreich durchgeführt hat ist das sehr ungewöhnlich. Nördlich der Alpen findet man sonst fast ausschließlich Genmaterial der atlantisch-stämmigen Bachforellen.

Unser Revier stellt daher eine sehr rare Besonderheit dar.

Laut einhelliger Meinung aller befragten Experten ist zwischenzeitliche Schonung dieser wertvollen Forellen in Kombination mit weiteren Verbesserungen des Lebensraumes die beste Möglichkeit, diese wertvolle Population über diese Krise zu retten und vom Aussterben zu bewahren. Von künstlicher Aufzucht des Genmaterials ist aufgrund der geringen Aussichten auf Erfolg laut Experten vorerst abzuraten, da diese einen sehr schwerwiegenden Eingriff in die ohnehin geschwächte Population darstellt.

Als Kompensation für die geschonten Bachforellen, werden deshalb die oben erwähnten put&take Regenbogenforellen für erfolgreiche Angelerlebnisse sorgen. Auch die Wanderung der Donaufische in unser Revier steht bevor. Sie wird wieder tolle Angelerlebnisse auf die „Donauriesen“ Barbe, Nase, Russnase, Hecht und Barsch garantieren.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr diese Entscheidung, die Bachforelle zu schonen, mittragt und ich Euch in diesem Jahr wieder im Revier begrüßen darf!

Für angeregte Gespräche und Informationen, wäre die Lizenzvergabe am 14. März im Stadtcafe gedacht. Alle bestehenden Lizenznehmer die die Lizenzgebühr bis dahin bezahlt haben, bekommen ihre Lizenz an Ort und Stelle. Kontonummer: (IBAN) AT44 3266 7000 0074 0043

Neue Interessenten bitte ich um Kontaktaufnahme (siehe Kontakt)

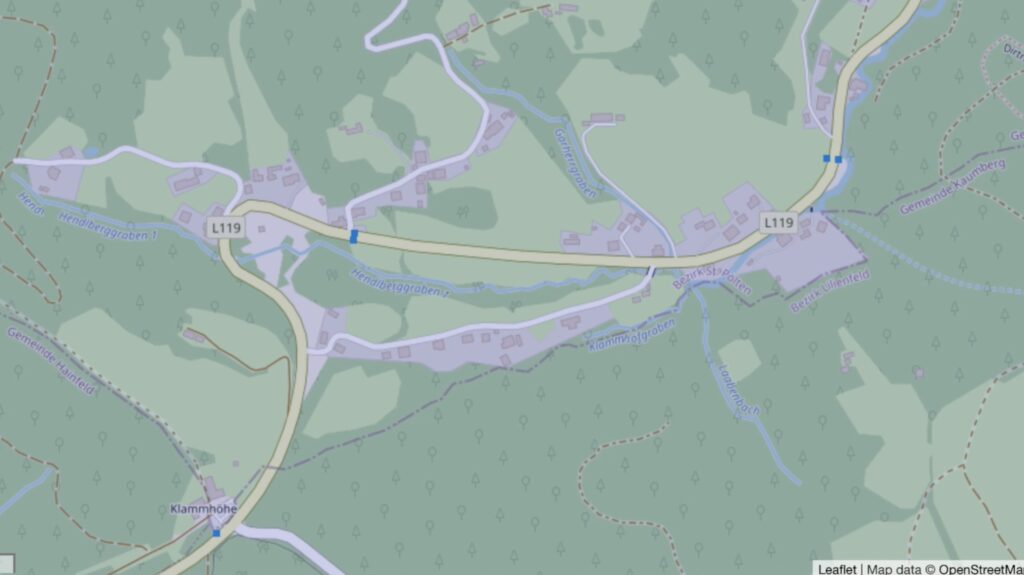

Nach dem schwierigen Jahr 2024 möchte ich aber noch eine positive Abschlussbilanz ziehen. Kollege Martin Mühlbauer hat zwischen Anzbachmündung und Siegersdorf eine Kartierung der Forellen-Laichplätze durchgeführt. An 11 Stellen waren im Vorjahr noch Forrellen aktiv beim Laichen.

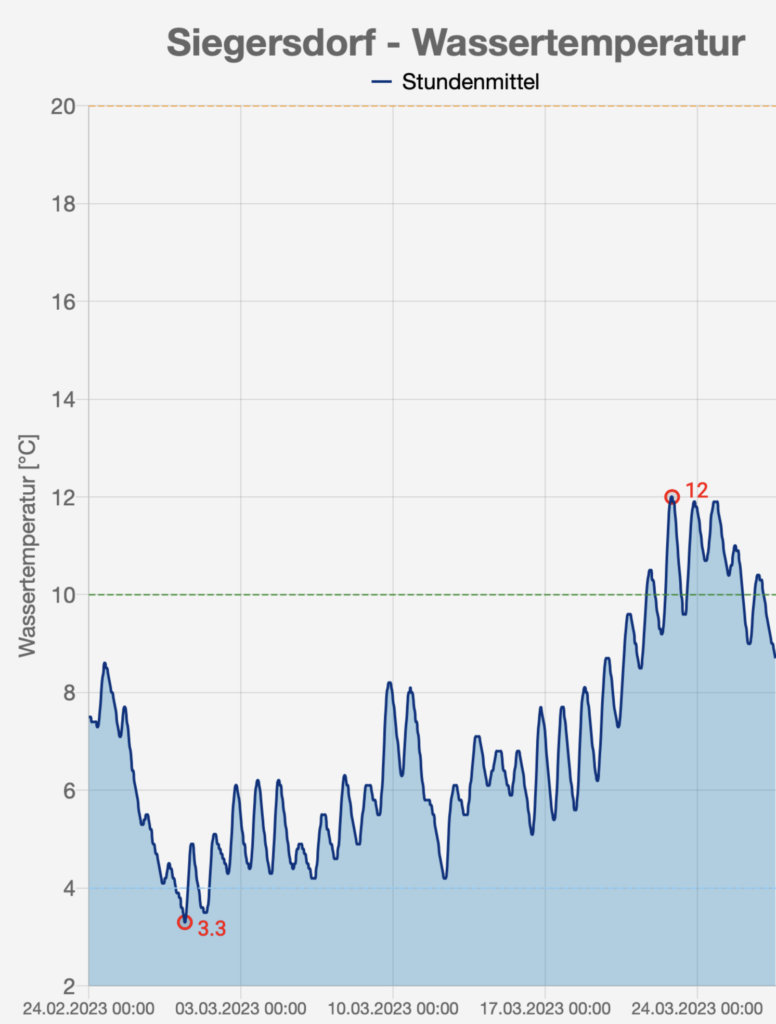

Mit viel Durchsetzungskraft und Zähigkeit ist es auch gelungen, das Wasser in der Zeit bis zum Schlupf weitesgehend frei von Verunreinigungen durch Bauarbeiten zu halten. Der Wasserstand im Winter war gut, nach allen Regeln der Kunst müssten dieser Tage tausende gesunde Jungfische geschlüpft sein.

Beim Altjahresangeln hatte ich nach drei Würfen diese prächtige Bachforelle am Haken.Ich will nicht esoterisch abdriften, aber für mich war das fast wie ein Zeichen. Der Fluss lebt, er ist zäher als wir alle glauben und mit unserer Hilfe werden diese wunderbaren Tiere auch noch in hunderten Jahren leben und sich vermehren.

Liebe Grüße,

Ossi